Die Geschichte der Familie Heymann

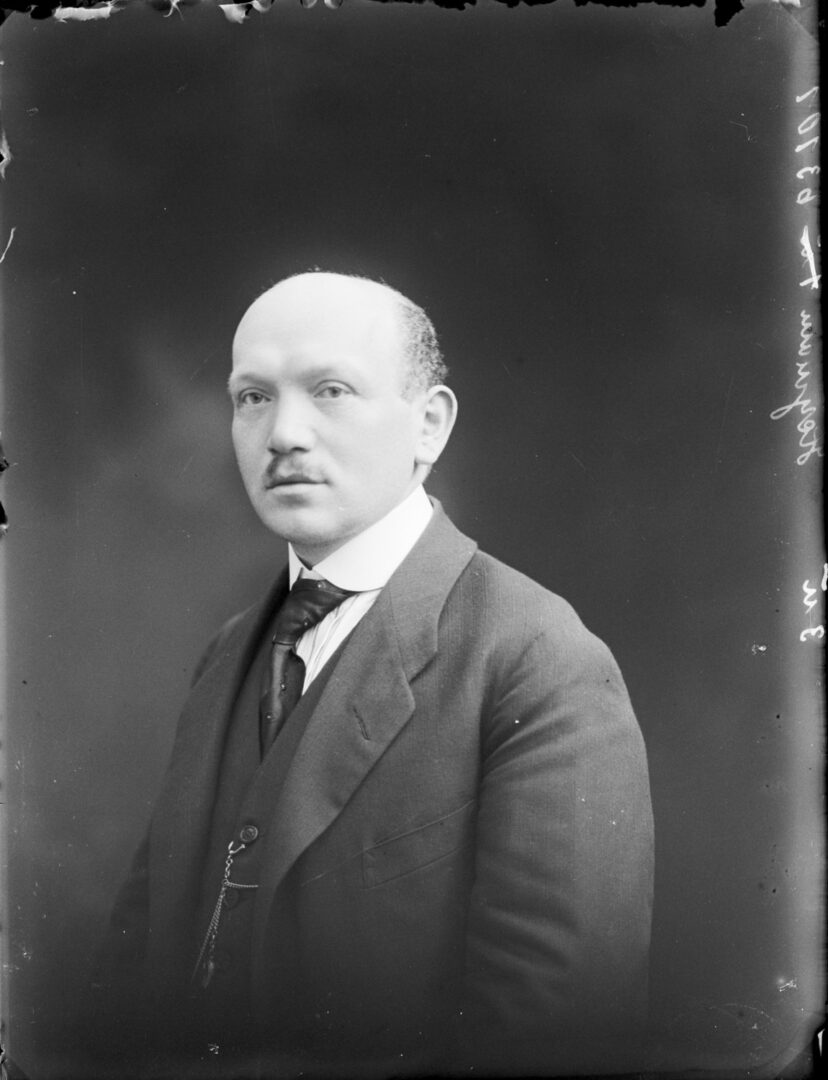

Max Heymann kam am 27.5.1882 in Tauberbischofsheim als drittes Kind des Pferdehändlers Samuel Heymann und seiner Frau Nanny, geb. Rosenfeld, zur Welt. Am 19.3.1912 heirateten er und Eleonore (Ella) Kuhn, die am 14.3.1886 als Tochter von Moses und Pauline Kuhn in Haßloch in der Pfalz geboren wurde. Ihre Söhne Siegfried (1916) und Walter (1923) kamen in Hof zur Welt.

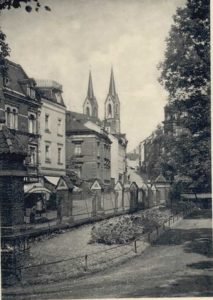

Das Leben in Hof begann für Max Heymann mit dem Erwerb des Schuhgeschäfts „Ludwig Schloß“ in der Lorenzstraße 7 am 21. Oktober 1912. Ab 1919 unterhielt Max Heymann auch einen Schuhmacherbetrieb. Mehrere Jahre lang wirkte er als erster Vorsitzender der „Vereinigung der Schuhwarenhändler in Hof und Umgebung“. In den 1920er Jahren war er Mitglied des Wohlfahrtsausschusses des Hofer Bezirksfürsorgeverbands. Laut Hans Högn, Hofer Oberbürgermeister von 1950 bis 1970, war Max Heymann ein stets freundlicher und hilfsbereiter Mann, dessen Geschäft schon früh unter den Anfeindungen der Nationalsozialisten litt. Högn berichtet von NS-Parolen am Schaufenster wie „Kauft nicht beim Juden!“ oder „Juden sind unser Unglück“ und von SA-Leuten vor der Ladentür, die Kunden anpöbelten. 1933 kam es zum wirtschaftlichen Niedergang und Max Heymann meldete Konkurs an. Im Dezember 1934 mussten Max und Ella Heymann den Schuhmacherbetrieb, im Januar 1936 auch den Schuhwarenhandel endgültig schließen und verkaufen. Von 1936 bis 1938 hatte Ella Heymann noch eine Warenagentur angemeldet. Am 1. Dezember 1937 zog Max Heymann mit seiner Familie in die Dachgeschosswohnung des Synagogengebäudes in der Hallstraße 9, wo er als Synagogendiener arbeitete. Ein Jahr zuvor, am 23. Dezember 1936, war Max’ Sohn Siegfried Heymann mit nicht einmal 50$ nach New York ausgewandert. In der Reichspogromnacht wurde die Familie Heymann nach Demolierung ihrer Wohnungseinrichtung verhaftet. Nach der Zerstörung der Synagoge kamen sie in der Wohnung der Familie Reiter in der Ludwigstraße 54 unter. 1939 zogen sie nach Mannheim in ein sogenanntes „Judenhaus“, wo auch die Schwester von Max’ Ehefrau Ella, Elisabeth Stern, deren Ehemann Wilhelm Stern und ihre gemeinsame Tochter Lore wohnten.

Im Zuge der sogenannten Wagner-Bürckel-Aktion vom 22. und 23.10.1940 wurde die Familie Heymann in das südfranzösische Internierungslager Gurs deportiert. Die nach zwei Gauleitern der Region benannte und von Heinrich Himmler ausgeführte Aktion war der Vorläufer der Massendeportationen in den Osten. Ihr Ziel war es, Juden aus Südwestdeutschland nach Südfrankreich zu deportieren, wobei sehr kranke oder mit Nichtjuden verheiratete Personen ausgenommen waren. Nach Protest der Vichy-Regierung, der Regierung des nicht von Deutschland besetzten, aber mit Deutschland kollaborierenden südlichen Frankreichs, fanden zunächst keine weiteren Transporte mehr statt. Insgesamt wurden rund 6.500 Juden nach Gurs deportiert. Die Situation dort war sehr schlecht, da es zu wenig Wasser gab und Hunger ein ständiger Begleiter war. Schließlich begünstigten diese Umstände die Ausbreitung von Krankheiten wie Typhus und Ruhr, was zum Tod von etwa 800 Gefangenen im Winter 1940/41 führte. Es wurden weitere Lager errichtet, auf die die jüdischen Gefangenen verteilt wurden. Am 29. November 1942 starb Max Heymann mit zirka 60 Jahren im Internierungslager Nexon. Sein Sohn Walter wurde später in das Lager Les Milles transportiert, in welchem die Gefangenen Zwangsarbeit leisteten und Misshandlungen erfuhren. Der Druck Deutschlands auf Frankreich, bei der Judenverfolgung und -vernichtung zu kooperieren, nahm zu. Ein zentrales Sammel- und Internierungslager, dessen Organisation und Struktur der anderer Konzentrationslager entsprach, wurde im August 1941 in Drancy errichtet, wo auch Walter Heymann und seine Tante Elisabeth Stern interniert wurden. Seit dem 22. Juni 1942 wurden von dort ca. 65.000 Juden nach Auschwitz oder Sobibor deportiert, Walter Heymann und seine Tante im August 1942. Walter Heymann starb am 21. Dezember 1943 im Alter von 20 Jahren in Auschwitz. Seine Mutter Ella Heymann wurde mit anderen Juden im Lager Masseube von Alliierten befreit. Sie wanderte in die USA aus, wo sie ihren Sohn Siegfried, die Familie ihres Mannes und andere Hofer Familien wiedertraf.