Die Geschichte der Familie Franken

Einmal Urlaub in Buenos Aires – Wer wünscht sich das nicht?

Der Hofer Geschäftsmann Max Franken hätte auf seine unfreiwillige Reise nach Argentinien gerne verzichtet.

Er wurde am 25. März 1881 als jüngster Sohn von Joseph David Franken und Minna Franken, geborene Strauß, in Emmerich am Rhein geboren. Er hatte sieben Halbbrüder und eine Schwester. Joseph David Franken war Kupferschmied und Klempnermeister. Er erzählte seinen Kindern oft von den Kriegsgeschehnissen, welche er in den Kämpfen bei Sedan, Le Mans usw. selbst durchlebt hatte. Max Frankens Brüder erlernten Handwerksberufe wie zum Beispiel Schneider oder Schuhmacher, Max Franken selbst wurde Kaufmann. Im Ersten Weltkrieg fielen zwei seiner Brüder.

Seine spätere Frau Therese Silberberg lernte er in Halle kennen. Dort war er Inhaber des Herren-Konfektionsgeschäftes „Eduard Cohn“. Therese Silberberg war das dritte von sechs Kindern von Leopold Silberberg, welcher ebenfalls Kaufmann war, und Henriette Jütel Silberberg. Max Franken und Therese Silberberg heirateten am 8. Juni 1910, wohnten eine Zeit lang weiterhin in Halle, zogen dann später nach Plauen und von dort aus schließlich nach Hof, wo die drei Töchter Margarete (1914), Lore (1918) und Käthe (*1922) zur Welt kamen.

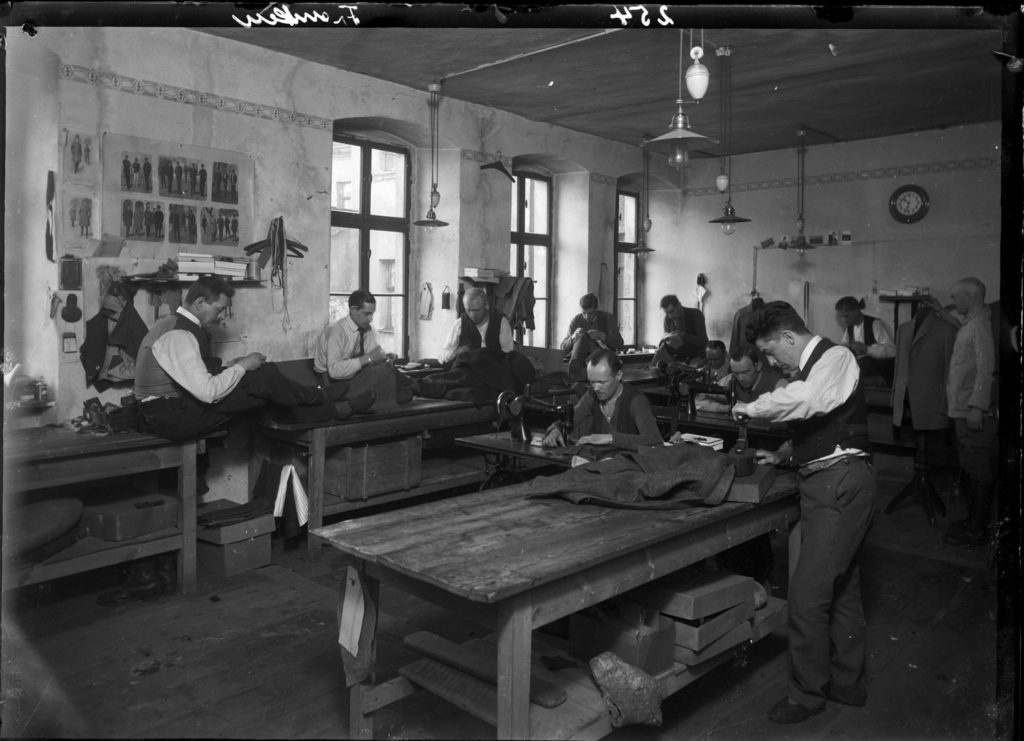

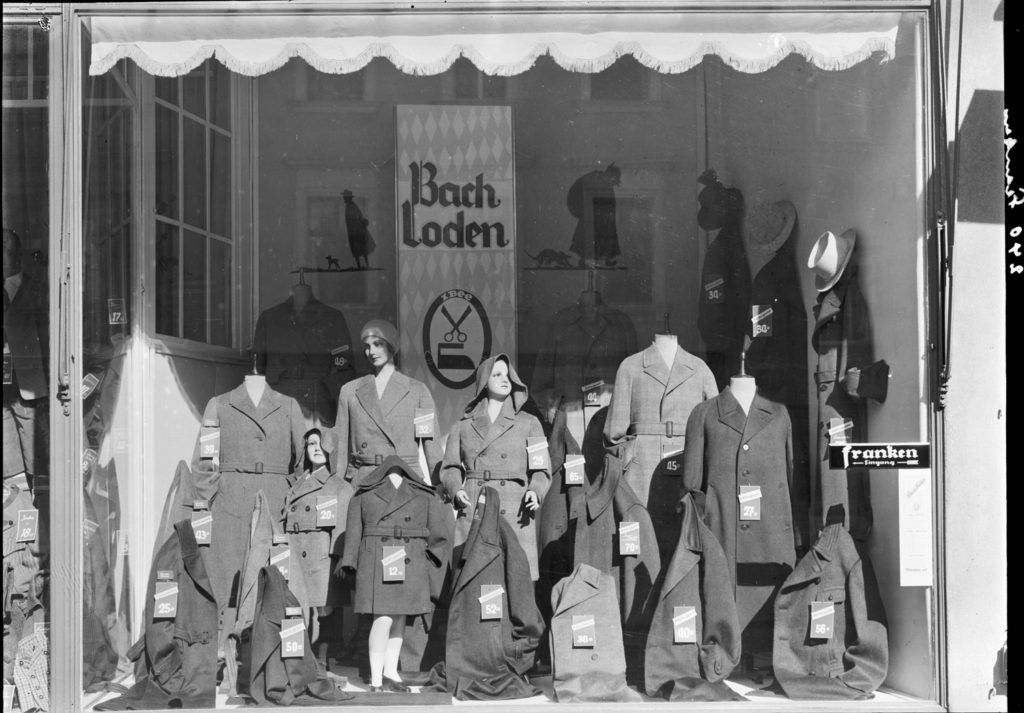

Max Franken betrieb ein Herrengarderobengeschäft in der Ludwigstraße 36 in Hof, welches er am 2. März 1914 angemeldet hatte. 1919 eröffnete er außerdem das Gewerbe eines Textilwarengroßhandels und 1921 eine Schneiderei mit Werkstätten in der Klosterstraße 10 und 27 sowie in der Ludwigstraße 36 und 39. Die Tochter Käthe berichtete, dass die Familie zu den angesehensten Geschäftsleuten im ganzen nördlichen Oberfranken zählte. Da die Beschäftigungszahl der Angestellten und der Umsatz sehr hoch waren, wurde das Unternehmen sogar als Fabrikbetrieb anerkannt.

Die Familie hatte ein Kindermädchen und eine Wäscherin, trotzdem kochte Therese Franken selbst und half auch im Geschäft mit. Das Geschäft lief also gut, bis die Hetze gegen Juden immer weiter zunahm. Max Franken, den man aufgrund seiner Wohltätigkeit und Hilfsbereitschaft den „Vater der Armen und Bedürftigen“ nannte, schrieb aufgrund zunehmender antisemitischer Hetze bereits 1920 an den Hofer Stadtrat zum Thema „Judenhetze“.

Für Max Franken war schon der „Deutsche Tag“ am 16. September 1923, an dem Hitler Hof besuchte, der „erste Nagel am Sarge“ seines Unternehmens. Die Menschen fingen an, jüdische Geschäfte zu meiden. Trotzdem gelang es ihm, in den folgenden Jahren seinen Betrieb zu vergrößern. Ab der Machtübernahme der Nationalsozialisten musste er massive Verluste hinnehmen. Anlässlich des Boykotts jüdischer Geschäfte am 1. April 1933 wurde er verhaftet, zwei SA-Männer blockierten den Zugang zu seinem Laden. 1936 kam sein Geschäft zum Erliegen.

1938 musste die Familie Franken nach Leipzig umziehen – in die Wohnung einer kurz zuvor deportierten Familie polnischer Juden. Die Kennzeichnung mit dem gelben Judenstern ab 1941 war für die meisten eine große Demütigung. Für Max Franken war es wie ein Schlag ins Gesicht, von dem er sich nie wieder ganz erholte.

Anfang 1941 wurde Max Franken von der Gestapo zur Ausreise aufgefordert. Ende August kam er in Untersuchungshaft, weil ihm vorgeworfen wurde, in der Firmenkorrespondenz den von den Nationalsozialisten auferlegten Namenszusatz „Israel“ weggelassen zu haben. Im Gefängnis wurde er brutal misshandelt. Die Organisation der von der Gestapo erwünschten Auswanderung war mit vielen Hürden verbunden. Als sich im September 1941 mit einem Transport von Berlin nach Argentinien eine Möglichkeit auftat, war jedoch schon eine neue Regel wirksam, die es nur noch Juden über 60 Jahren erlaubte auszureisen. Schließlich musste Max Franken alleine (seine Frau war erst 56) die Reise nach Buenos Aires antreten. Diese Zeit war für ihn eine der traurigsten und einsamsten seines Lebens, auch weil er immer mit der Ungewissheit lebte, wie es seinen Töchtern und seiner Frau erging.

Therese und die Töchter wurden im Januar 1942 in das Ghetto Riga deportiert, im Herbst 1943 in das KZ Stutthof. Dort starb Therese Franken am 11.12.1944 an den Folgen einer Ruhrerkrankung. Auch die Tochter Lore überlebte nicht. Sie erlag im April 1945 nach der Befreiung durch die Rote Armee den gesundheitlichen Folgen der Strapazen des Lagers. Margarete und Käthe überlebten den Krieg, die Deportation ins Ghetto in Riga und das Konzentrationslager Stutthof.„Noch einmal möchte ich die Meistersinger von Nürnberg auf dem Festspielhügel in Bayreuth sehen… noch einmal eine Fahrt auf einem Rheindampfer von Rüdesheim bis Bonn erleben“, schrieb der 76-jährige Max Franken an ein Amt in Hildesheim. Dies blieb ihm nicht vergönnt. Er starb am 2. Mai 1957 in seiner Wohnung in Buenos Aires an einem Herzschlag.